“大藏经”是佛教典籍汇编的总集。在我国,最早称“三藏”、“众经”或“一切经”。东晋时代道安撰《综理众经目录》,南朝萧梁时僧佑撰《出三藏记集》,在唐代有释元应的《一切经音义》等。这里的“众经”、“三藏”、“一切经”都是指佛教典籍的总集。大藏经的“大”指规模巨大,包容宏富;“藏”者,有色藏、蕴集之意,即能包容含藏一切法义。“三藏”一词源于印度,即经藏、律藏、论藏。大藏经是佛教典籍的总集,是佛教的百科全书。它不仅是佛门弟子供奉的“三宝”之一,是研究佛学的资料宝库;同时,它的广博而宏富的内容,也为哲学、历史、语言、文学、艺术以及医学、天文、历算等多种学科提供了极有价值的资料。为中华文化的重要组成部分,对东亚以及世界文化产生深远影响。

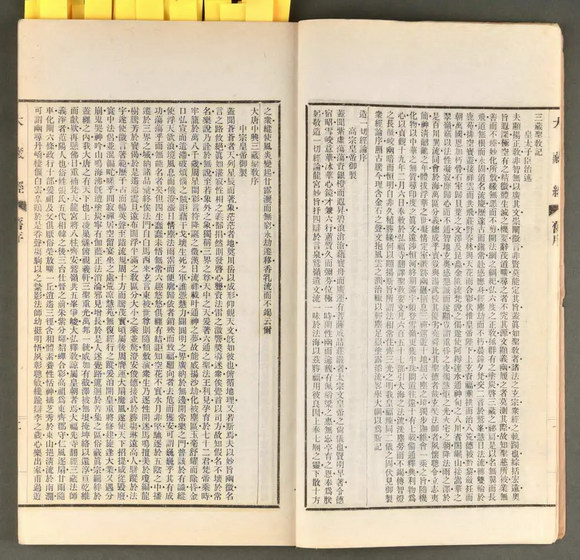

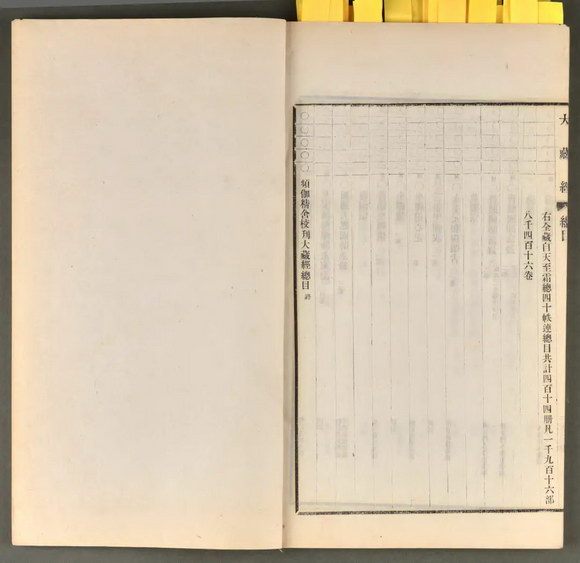

《频伽藏》又名《频伽精舍校刊大藏经》,《频伽藏》以日本弘教书院编印的《缩刷藏》(又名《弘教藏》)为底本(略作取舍),以《嘉兴藏》、《龙藏》和各经坊单刻的善本为校本编成。是中国历朝历代收经书种类最多的三大佛藏之一,是中国第一部有标点断句方便阅读的大藏经;迄今规模最大,最具实用价值的大藏经。是中国最后一部线装本《大藏经》,同时也是我国近代出版的第一部铅印本《大藏经》,为中国佛教《大藏经》承前启后之作。

由频伽精舍的主人罗迦陵(法名大纶)发起,并由哈同与罗伽陵夫妇二人出资,聘请镇江金山寺宗仰主持,还有余船愿、黎端甫等精通释典之人参与修编,于1909~1913年出版,全藏入经1916部,8416卷,分订为414册(包括目录1册);近一亿字,规模创历代佛书之最,合40函,千字文编次天字至霜字。经文用4号铅字排印,每页40行,每行45字,折为两个半页,有书口和边框,书口印经名、页码等。白纸印本,书中印有大量佛像,印制颇为精良,耗资巨大,“综计期役,措手历四年有余,糜金过十有五万”,耗费15万大洋,这在清末民国初年是一笔天文数字。每套售价也是高达240元大洋,而当时北京内城的四合院也仅售百元大洋,足可见其价格之高。所以当时能收藏的也多是公共图书馆,能流传到民间的更是凤毛麟角。此套实为民间存世仅见的唯一大全套,且为拍场首现,弥足珍贵,为佛教法宝。

一、大藏经编纂背景

谈频伽藏的来由,就要从哈同、罗迦陵和黄宗仰的故事讲起。

欧司·爱·哈同

哈同生于伊拉克巴格达的穷苦家庭,父亲在他很小的时候就去世了,母亲在他20岁时也离开这个世界。在他八十多年的人生里,第一个二十年无疑是苦难的,而第二个二十年则是他奋斗成长的阶段,而上海则是他表演的舞台。那时有不少犹太人前往上海做生意发了大财,哈同觉得自己有必要闯一闯,于是效仿身边人前往中国去冒险,几经波折来到上海,在沙逊洋行发现鸦片生意能挣钱,于是用自己很少的一些本钱开始倒腾烟土,积攒了一些资金,但对于这样的生活,他并不满足,内心曾无数次对自己说:以后一定要超过沙逊洋行,对于当时的他来说确仍是遥遥无期。

一天他独自漫步在黄浦江边,心里很是郁闷,思考自己该何去何从,就在这时,一阵美妙的声音从身后传来:“先生,要买束花吗?”哈同听着这流利的英文,还以为是一个洋姑娘,回头看过去,竟是一个美貌的中国姑娘。见到这个姑娘的那一刻,哈同就动心了。或许在中国生活多年,热衷于中国文化的哈同似乎对于旺夫这个词很是笃信,他看到这个姑娘的第一眼,他就知道:想要成功就要娶她。

罗俪蕤

事实证明,他确实没看走眼,正是这位姑娘的出现,彻底改变了哈同的命运。让他渐渐的在这十里洋场,混得风生水起。这个女人名叫罗迦陵,她之后也成为近代上海滩一个家喻户晓的传奇人物,从一个外侨女佣、卖花女一度成长为坐拥无数财产、甚至是满清王朝的皇亲国戚。

罗迦陵,本名叫罗俪蕤,也有人称她为罗莉莉,中法混血,罗迦陵的出身很奇特,至少有四、五种说法,高拜石曾写过一书,名叫《豪商哈同——爱俪园五十年兴亡记》。1864年罗迦陵出生于上海,但此后父亲离开上海回到法国,而母亲在自己六七岁的时候去世了,自己则由他人抚养长大,生活过的很是辛酸,一路走来,她做过女佣、买过花,甚至为生活所迫沦落风尘。当时还未发家的哈同,自黄浦江边见过罗迦陵后便一直念念不忘。在一番努力下,他再次找到了罗迦陵,并在之后成功将罗迦陵娶回了家。她从生活最底层一步步爬到之后如此高地位的,是离不开哈同的,就如哈同所说,她是自己命中注定的贵人,也就是旺夫。两人相互成就。

哈同与罗迦陵照片

罗迦陵早年历经了无数生活的磨练,拥有极强的判断力和经商头脑,而且精通中文、英语和法语。并且作为一个土生土长的上海人,对上海的风土人情也是了如指掌,这些都成为她的优势。二人结婚之后,哈同仍在倒腾鸦片,罗俪蕤认为这个行当不好,劝哈同做地产生意,劝说无效,于是让哈同给她五千两白银,由她来经营地产。她很快就从上海的炒地皮生意中赚了大钱,尤其在中法战争爆发后,大部分洋人纷纷外逃,夫妻两决定大举进攻上海房地产,于是筹集了大量资金,全部用来购置房屋土地,迅速跻身房地产大亨的地位。到了20世纪初期,他一人便占有了上海最繁华地段南京路段地产的44%,南京路两侧的几乎所有的建筑都是属于哈同集团的产业。

虽然成了超级富豪,但哈同不忘穷苦出身的本色,高拜石说他:“哈同本是一个备尝艰困的苦人儿出身,既富之后,悭吝是其本色,衣裤破敝,犹自补缀。然于其夫人所主张,以及捐输于宗教、文化、教育、慈善等等,从没有反对,确能做到‘面无腹诽,退无后言’之境地。莉莉对一般善举,如夏季施茶、施医、施药;冬季送寒衣、棉券、米票;平时赈饥施贫、助产施棺木等等,有请必应。”

哈同夫妇百事皆顺,但也有一个心病,就是两人结婚多年,始终没有生育。有人向罗俪蕤建议,让她前往镇江金山寺去敬香。据说向其求子很灵,于是罗俪蕤就带着哈同前往此地敬香,而金山寺当年的知客僧就是宗仰。

乌目山僧黄宗仰

黄宗仰(1865年-1921年),宗仰法名印楞,俗名黄浩舜,别号乌目山僧,江苏省苏州府常熟县人。中国民主革命家、建筑设计师、佛教僧人。自幼博览群书,工古诗文辞,旁及释家经典。1880年,在常熟清凉寺出家,1884年在镇江江天寺受戒。被梁启超誉为“我国佛教界中第一流人物”

哈同夫妇跟宗仰接触后,对其特有好感,于是二人同时拜宗仰为师,给金山寺捐了两千两白银,并邀请宗仰前往上海弘法。罗俪蕤在哈同公馆的三楼给宗仰设了一间禅房。罗俪蕤了解到宗仰对园林设计很有特长,那时哈同刚买下静安寺附近的一大片地,于是聘请宗仰一起设计建造此园,并在其内讲授佛经。

宗仰不仅是僧人,也是一个民主革命家,他跟很多革命党人都有交往。在花园的建造阶段发生了一件意外事情,就是著名的“《苏报》案”。宗仰和柳亚子等人集资帮助邹容将《革命军》一书进行出版,该书提出要用武力手段推断清朝的皇权,要建立资产阶级民主国家,并且邹容还为这个未来的国家起了个名字,叫“中华共和国”。该书侵害了清政府利益,邹容、章太炎等六位相关人士被逮捕审判,邹与章被判永久监禁。宗仰四处活动,最终使得刑期改判:邹容监禁两年,章太炎监禁三年,其余之人无罪释放。宗仰的公开营救行动引起了清廷的关注,将其列入黑名单,准备秘密逮捕。宗仰得知后,罗俪蕤给其出资一千元,远避日本,作为他到境外的花费。

到了1904年初夏,宗仰觉得“《苏报》案”已经渐渐平息,于是他又从日本回到了上海。宗仰避居日本期间,花园的建造全部是由罗俪蕤负责,宗仰的返回让罗很高兴,于是罗继续请宗仰主持花园的建设。而后又经过扩建,到1909年秋,这座大花园终于建成。接下来就是要给花园起个名称,宗仰就取欧司·爱·哈同中的这个“爱”字,取罗俪蕤名中的“俪”字,两字合在一起,将此园起名为“爱俪园”。可惜当时的上海人不习惯这种称呼方式,仍称该园为“哈同花园”。

爱俪园涵虚楼 爱俪园引泉桥

爱俪园听风亭 爱俪园俟秋吟馆

图片来源:《上海近代建筑史稿》P219-220

爱俪园内专门给宗仰设了一处佛堂——频伽精舍,用来参禅阅经、延僧讲经,先后接待过无数南来北往的僧侣大德,成为清末民初上海的佛教圣地。《大藏经》的校刊工作,就是在这里完成,从1908年夏发愿,至1909年冬校刊,终成于1912年春印行。

二、大藏经的编纂与出版

宗仰在流亡日本期间看到一部《缩刷大藏经》,他认定这部大藏很有价值,回国就带回了一部《缩刻藏》。

关于这部大藏的历史地位,李富华、何梅在《汉文佛教大藏经》一书中予以了如下的评价:“《缩刻藏》全名《大日本校订缩刻大藏经》或《大日本校订大藏经》,又名《弘教藏》、《弘教本》。在明治维新和废佛毁释以后,佛教的复兴,是从出版金属活字版《缩刻藏》开始的。不仅如此,《缩刻藏》的出版,还标志着日本出版的大藏经有了历史性的改变。即由镰仓时代以来,凡计划开版的一切经,大都是仿制大陆的宋代福州版《崇宁藏》、《毗卢藏》及湖州版《资福藏》、明代的《嘉兴藏》或半岛的《高丽藏》等,转变为独创之重新排版、编目的日本大藏经。

当爱俪园(哈同花园)快完工时,宗仰开始着手以《缩刻藏》为底本编纂一部新的大藏。编纂大藏经需要的费用巨大,宗仰跟他的弟子罗俪蕤讲了这个计划,罗俪蕤便说由她来出资完成此事,于是宗仰开始组织编辑班子。根据《宗仰上人年谱简编》所述,1908年夏,黄宗仰‘发宏愿校刊《大藏经》,以为「救时切要之具」,力任其事。延聘汪德渊、余同伯、黎端甫、江月斋等三十余人入爱俪园,开始校刊工作。

图片

他们以罗俪蕤的名义写了篇“刊刻大藏经缘起”,文中称:“旧藏经籍,卷帙繁重,检阅良难,工钜价昂,在家熏修二众,尤难购置;每于执卷兴望洋之咨,披函起数宝之叹,称憾久之。嗣从日本购得弘教书院小字藏经,较之旧刻,颇为便利;惟字迹过细,高年展阅,未免苦耗目力。爰发宏誓,愿输私财,仿弘教本翻印;而字体放大,期于阅者无分老少,咸得睹兹照世明灯焉。”

由此可知,此部大藏经以《缩刻藏》为底本,放大其字体,参照《龙藏》《径山藏》等大藏进行校勘,同时参考了日本学者的研究成果,最后终于将这部大藏编完。《凡例》中也可见:“本藏开印之后,承日寺本中野达慧先生,将彼国鸭巢宗教大学所编《正误录》惠寄,故藏中间有改正之字,即从彼本也。为字函以后及《总目》中,多有修订旧误之处,则依黎端甫先生《释藏丹铅记》所改正也。”

大藏编辑完后,要找印刷厂出版。当时上海的几家出版社都在争抢这个大工程,主要竞争者是中国图书公司和商务印书馆,两家为此还打起了价格战。中国图书公司的经理唐孜权通过狄平子等人游说宗仰,称商务印书馆当时有外国人的股份,宗仰由于强烈的爱国思想,就把合同签给了中国图书公司。

中国图书公司虽然抢到了生意,但这家公司随后换了老板,人员调整使得印刷事项耽搁了下来,加上这家公司印刷厂的工人基本都是基督教徒,他们反对印刷佛经,公司无奈,又请了一批工人,几经折腾,拖了两年的时间,才把这部大藏印刷了出来。

出版印刷过程中,宗仰花费了很多的心血,看到大藏印出,终于松了口气。他在大藏《自序》中写:“综计斯役,措手历四年有余,糜金过十有五万,屡经挫折,卒底于成……此经之成,历事如是之艰,用款如是之巨,主人固推诚相与,坚定不移,余亦综核勾稽,因果自失……瞑与晨钞,功积岁时,力殚存殁,其难其慎,以逮今兹。藉非佛法感通,天人合相,则何以遂初心而释重负,由后思前,不觉色喜然而又怦怦心悸也。”

大藏印刷出来之后,又涉及到起名的问题。《正法念处经》中有:“山谷旷野,多有迦陵频伽,出妙声音,若天若人,紧罗拿(乐神名,天龙八部之一,能作歌舞)等无能及者。”慧苑的《一切经音义》也有这样的说法:“迦陵频伽,此云美音鸟。此鸟本出雪山,在鷇(待母哺食的幼鸟)中即能鸣。其音和雅,亦略称迦陵。”当时宗仰在爱俪园(哈同花园)中建立的尼姑庵,称“频伽精舍”,罗俪蕤后来的名字叫罗迦陵,都出典于此。于是,这部大藏就起名为《频伽精舍校勘大藏经》,简称《频伽藏》。

《频伽藏》原定两年完成,因为其中的周折,总计用了四年的时间,原本的预算是十万块大洋,而最终花费逾十六万。1913年3月,《宗仰上人年谱简编》中称:“历经四年有余的《频伽精舍校刊大藏经》至此告成。全藏依千字文编例,自天地玄黄起,至露结为霜止,总四十函,订四百十四册,经凡一千九百十六部,八千四百十六卷。章太炎、沈曾植、汪德渊为之序。”

三、频迦藏及发起人后续

这部大藏刷印出来,销售情况却并不太好。出版两年后(1915年),《上海时报》仍然在做该藏的销售广告:“提倡佛学,不惜巨资,重刊《大藏经》,全部凡八千四百十六卷,计分四百十四册,共装四十箧。是书校对之精详,字划之清楚,纸张之洁白,篇幅之简明,既便观览,且利舟车,固有目共赏。所以枣梨初付,即风行全球。是书共印成千部,仅两周售已过半。现在存书无多,本局为便利购书者起见,特于望平街同文书局、千顷堂书局、棋盘街文明书局、扫叶山房、江左书林等处,设立《大藏经》分发所,凡有志研究经教,欲循禅宗,以观乘典者,祈勿交臂失之。”

哈同也在帮着推销《频伽藏》,他曾经给当时的红顶商人盛宣怀写过一封信,希望盛能够购买一、二百部:“敝处于前四年发心刊印大藏全经,现已完全出版,凡一千九百六十部,八千四百十六卷,订四百十四册,共四十函。纸版尚精,卷帙亦轻便。窃为流通教典、利济群生起见,每部定收成本二百四十元,海内外信善购者,颇不乏人。唯是普及,须大力提携,而功德在善门尤广。夙仰公为我佛护法,乐于布施,倘能慨发大心,购请一二百部,分贻名山诸刹,胜利岂等寻常?且以之延寿荐福,影响甚宏。敝处亦当上体仁慈,购及百部者,当减收八折,则所费不足两万元,而胜缘所结,实造无量之福。”而盛宣怀在回信中却回绝了哈同的推销。

哈同花园中哈同、孙中山合影

1903年孙中山从越南到横滨,见到宗仰,二人谈的很投机,孙中山专门腾出楼下的一个房间让宗仰居住,期间,宗仰还多次慨然出资支持孙中山。1912年南京光复,孙中山从海外归来,革命同志云集到上海前往迎接。宗仰也同样登轮话旧,代哈同表示欢迎。孙中山也访问了爱俪园,还邀请宗仰同回南京参加新的国民政府,但被宗仰婉拒。民国成立后,廓然归山,1914年充江天寺首座,1920年任栖霞寺主持,为众拥戴之"禅师"。1921年7月,黄宗仰在栖霞寺圆寂,安葬于栖霞山,年56岁,当时的大总统黎元洪还给他写了挽联。

哈同创造了庞大的地产帝国,但他却并没有跟夫人一起享用到共同创造出来的劳动成果,在他们经营得最红火时,哈同却意外去世了。哈同去世后,爱俪园由罗迦陵继续主持,她因为没有生育,收了几个养子。哈同的故去,一直让罗迦陵闷闷不乐,她住在偌大的爱俪园,但总觉得有种失落感,渐渐地对生活的乐趣也日渐淡薄。1937年因白内障导致双目失明,此后终日以念佛诵经作为精神的寄托。并于1941年10月3日离开了人世。

罗迦陵去世后,哈同在上海的巨大财产由这些养子们继承,发生了不可避免的争遗产事件。解放之初,哈同的养子乔治·哈同移居到了香港,爱俪园(哈同花园)无法带走。1953年12月,上海市副市长潘汉年给周恩来总理写了封信,请示关于在上海举办“苏联经济及文化建设成就展”的选址问题。因为那时上海没有这样宏大的场馆,决定征用哈同花园建造展览馆。因为哈同夫妇当年在上海留下了大量的房产,解放后,这些房产无人照看,都没有向政府交税,政府就因为欠税及滞纳金等问题,占用了哈同花园。1954年5月4日,中苏友好大厦在哈同花园旧址开始兴建,转年3月落成,就是现在的上海展览中心。

上海展览中心图

四、频迦藏的重要历史地位

该大藏经具有5大特点:

1、是中国最后一部线装本《大藏经》。

2、是我国近代出版的第一部铅印本《大藏经》。

3、选本独特、选材广泛,是经书种类最多的大藏经之一。

《频伽藏》的校刊以日本弘教书院编印的《缩刷藏》为底本。《缩刷藏》作为日本最早使用活字印刷的汉文大藏经,全称《大日本校订缩刷大藏经》,亦称《弘教藏》。

与国内的藏经相比,日本弘教本藏经有其无可替代的优势:一是它兼具宋、元、 明、韩诸藏之长,尤其是高丽藏更多唐代传去的经籍,析疑辨异,取舍决定,其《校正别录》尤不可废;二是《缩刷藏》保存了中国失传已久的大量密宗经典,其中所收檗山 翻刻的《径山藏》本,“尚留轨则,采掇恒订,稍张绝学”。三是其编列次第依据宋元 后藏经提要最完备的《阅藏知津》(明末智旭著),并将梵策改为方册,“取而规之,贯条既宜,诵习复便”。四是它所留传的明藏,兼有“得紫柏、憨山诸师从事检校,甄诠 推解,具有真义,洵为法宝”的密藏禅师刻本,可谓“夙称珍物”。

以《缩刻藏》为底本,又参照《嘉兴藏》、《龙藏》、《径山藏》各经坊的单刻善本,进行校勘,“旁搜遗佚,以冀周全”。

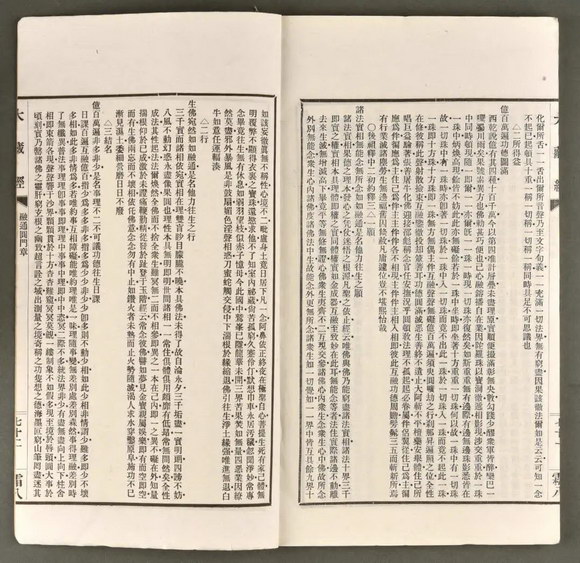

4、校刊严谨,我国历代众多大藏经中唯一有句读,适合现代人阅读的大藏经。是迄今规模最大,最具实用价值的大藏经。

据业内人士统计,频伽大藏经《频伽藏》总计40函,函号白天地玄黄起,至露结为霜,分为 414册(内含总目1册),收经1916部,总8416卷。是中国历朝历代收经书种类最多的三大佛藏之一,每册均刊有该册的目录,第一册刊有全套100册的总目录。经、律、论三藏均以大乘居前,小乘居后。正文用4号铅字排印,每页40行,折成正反两面,每面20行,每行45字, 每面有书口和边框,折缝处刻有经名、页码等。

为了便于阅读,它不仅将弘教本的梵策本改为方册本,同时把原本图像放大改用石印,还有加入清藏字号和校正错漏字句等技术性处理。凡遇有刊误之字,必标明函号、册数、页数、行数、字位,以便读者查校。

5、是一部见证中国近代革命史的大藏经。

宗仰生长的年代,正是19世纪后期中华民族处于风雨飘摇的时期,他虽然在年轻时愤世嫉俗,出家为僧,身乎世外,但始终殷忧国事,以佛学为连接革命的纽带,将满腔的热情投入于民族民主革命运动中,为此振臂呼号,推波助澜。被梁启超誉为“中国佛教界中第一流人物”。

他在编纂频迦藏的此间,与一批旅沪爱国志士,主要是从事教育及其他新兴文化事业的新派人物声气相通,多有交接,从参加张园拒俄集会,到绘图纪念庚子国耻;从发起中国教育会,组建爱国女校、爱国学社,到结缘《苏报》,无论赋诗为文、募助经费,还是登台讲演,所言所行充分表现了满腔的忧时之心、爱国之情和济世之志。在章太炎、孙中山从海外归来时,将哈同花园借给他们作为藏身之所。

1911年12月,孙中山(前排右七)与章太炎、黄兴等人在爱俪园合影

一起在频伽精舍参与《大藏经》校刊的人员,除黄宗仰外,还有一个30多人组成的校刊集体,包括汪德渊、余同伯、黎端甫、汪月斋、微军和尚等海内名宿及缁流大德。

汪德渊(1872—1918),字允宗,名寂照,1902年游学日本,中国教育会会员,后加入同盟会,为清末报界闻人,曾任《警钟日报》主编和《神州日报》主笔。余同伯(?一1912),字愿船,为佛学研究会会员,曾加入同盟会。

黎端甫(卒年不详),字养正,江西丰城人,深通佛法,善三论宗,以校正书籍为己任。1912年与欧阳竞无、李证刚、桂伯华等人发起中国佛教会,并协助狄楚青在上海创办《佛学丛报》。

可以说哈同花园、频伽精舍、频迦藏和黄宗仰等编纂人员共同见证了19世纪后期到20世纪初期的历史,这是一部诞生过程中见证中国近代革命史的大藏经。